《CFTZF90除湿机:博物馆里的“老中医”与我的十年湿度战争》

去年梅雨季,杭州某博物馆的唐代绢画展柜凌晨三点突然报警——湿度飙到68%RH。当我顶着暴雨赶到时,绢画纤维已经肉眼可见地松弛。那一刻我才明白,湿度控制不是技术问题,而是和文物抢时间的生死战。这种故事在我十年职业生涯里不算稀奇,但每次都能让我后背发凉。今天要说的CFTZF90风冷冷风型除湿机,就是在这类战役中磨出来的一把利器。

一、博物馆的湿度:比初恋还敏感

说人话就是:文物比人类娇贵多了。书画类湿度超过60%RH会滋生霉菌(2015年苏州某馆的宋徽宗摹本就是这么毁的),青铜器低于40%RH又可能加速锈层脱落。*惨痛的是2018年那次,湖南一座战国漆器展柜因为临时除湿机故障,湿度24小时内波动15%,第二天就发现龟裂纹——后来我们花了三个月用乙醇注射才勉强稳住。这类教训让我养成职业病:现在进博物馆先摸展柜玻璃,同事笑我像“人肉湿度计”。

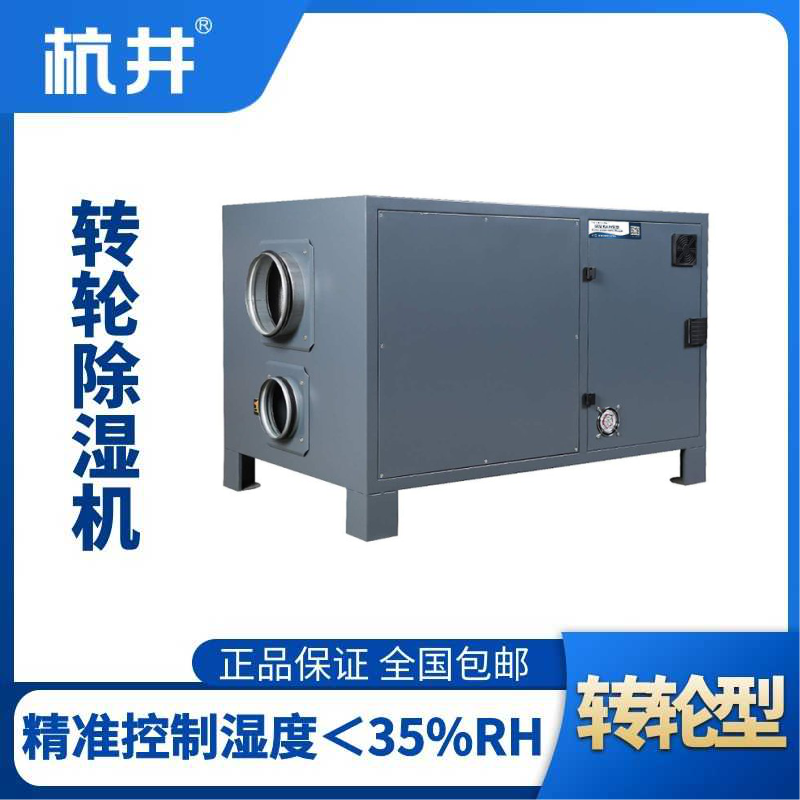

CFTZF90*打动我的,就是它像个老中医,懂得“调理比蛮干更重要”。普通除湿机只会闷头抽湿,而这台设备能联动温度补偿(温湿度双PID控制算法,说人话就是会“见机行事”)。去年布展徐悲鸿马图时,要求55%±1%RH,它居然真能稳住54.8%-55.3%RH——你猜怎么着?连展柜玻璃都没结露。有些厂商的参数表漂亮得像科幻小说,但实际用起来,精度能控制在±3%RH就烧高香了。

二、风冷冷风型:给排水管道的“复仇记”

经历过2017年国家博物馆那次改造的人都知道,排水管能逼疯工程师。当时为了给某进口除湿机接排水管,我们不得不凿穿清代原装地砖——馆长看我的眼神像在看文物破坏犯。CFTZF90的风冷冷风设计(原理是用冷凝水蒸发再循环)直接废了排水管这个噩梦。但说实话,**次见它把水“喝掉”时,我团队里的小李死活不信,非要拆机检查有没有暗管。

不过体积确实是个痛点。这机器占地0.8㎡,有次在某民国小展厅,我不得不说服馆长拆掉半面装饰墙。馆长叼着烟斗瞪我:“你这玩意比展品还霸道!”更隐蔽的是滤网问题——去年巡检时发现,某台CFTZF90因为三个月没清灰,除湿效率暴跌30%。现在我的巡检表上专门用红笔标着:“每周三,滤网!滤网!”(某厂商的维护提醒功能?呵呵,不如一张便利贴。)

三、那些“人机磨合”的微妙时刻

它的低频噪音标称38dB,宣传页上说“相当于图书馆环境”。但闭馆测试那晚,同事老王在展厅里突然给我发微信:“你确定这不是蚊子成精了?”后来我们发现,是因为回风口正对着他的耳廓——调整角度后总算清净了。这类细节让我意识到,设备参数和实际体验之间,隔着一百个现场工程师的头发。

我对它的智能算法其实半信半疑。有次系统预警“湿度即将超标”,但现场检测完全正常。拆机发现是传感器沾了棉絮(湿度传感器怕灰尘的程度堪比文物!)。现在我的工具箱永远备着压缩空气罐。那次故障后,我三天没睡好,梦里全是报警器的“滴滴”声。

尾声:未完成的战争

如今我仍在寻找更适合高密度展柜的微型方案。CFTZF90很好,但对宋瓷展柜这种需要分区控湿的场景,它还是太“粗放”。每次有新工程师问我推荐机型,我都会说:“先想想你要打的是游击战还是持久战。”

现在每次巡检,我都会摸一下CFTZF90的出风口——温润干燥,像老朋友的体温。十年前入行时师傅说过:“干这行,得把机器当人看。”当时觉得矫情,现在懂了。